Тема для исторических фактов и других интересных сведений

КЕСЕМ СУЛТАН ИСТОРИЯ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, СВЕДЕНИЯ и т. д.

Сообщений 811 страница 840 из 1000

Поделиться811Суббота, 4 июня, 2016г. 22:43:10

История крепости Йедикуле (Едикуле)

Крепость Йедикуле (Едикуле) – была построена 1458 г. после захвата Константинополя турками. Тем не менее, некоторые башни и городская стена здесь существовала и до этого. Знаменито это место в первую очередь тем, что со стороны городской стены находились Золотые ворота Константинополя – Царьграда, построенные при императоре Феодосии. Через них имел право въезжать только правитель и высокопоставленные лица. Но на самом деле ворота не были золотыми. Остальной народ мог попасть в Константинополь через малые ворота. И именно через Золотые ворота в Константинополь в 1453 г. въехал Мехмед Завоеватель. С тех пор началась новая история не только у крепости, но и у города и всей страны. В 1457 г. началось возведение укреплений и новых башен. Их стало семь, а крепость получила название Йедикуле (Едикуле), т.е. семибашенная.

Сначала крепость использовали как сокровищницу, где хранилась государственная казна. Распределение сокровищ шло по башням: для золота, серебра, драгоценных камней. Говорят, что некоторые башни были заполнены до самого верха.

Потом из Едикуле сделали тюрьму для высокопоставленных лиц. Это была самая страшная тюрьма на тот момент. В Йедикуле (Едикуле) была даже специальная Посольская башня. Через нее прошли наши соотечественники А.М. Обрезков, П.А. Толстой. Обращались с высокопоставленными узниками очень по-разному, в зависимости от текущего момента. Кто-то сидел в душных, темных одиночках. А головы казненных выставляли на всеобщее обозрение. Кто-то имел слуг, обустроенные камеры, хорошее питание, возможность выходить на прогулки.

В 1830 г. тюрьму в Едикуле закрыли, а открыли школу. В конце 1895 г. Едикуле передали под музейное покровительство. Сегодня помимо музейной функции, Едикуле является площадкой проведения концеров, массовых культурных мероприятий.

В центре находятся руины мечети

По лестницам можно подняться на крепостные стены.

С них открывается вид как на саму территорию Едикуле, так и окрестности.

По темным лестницам можно подняться и на башни крепости

Если пройти крепость насквозь и пройти через решетчатые ворота, то можно увидеть те самые знаменитые ворота Константинополя.

Вот эта проглядывающая заложенная камнем большая арка посередине и есть Золотые ворота

Заложили ворота не потому что они потеряли свою роль, или в стратегических интересах. По предсказанию, новый освободитель города должен был въехать именно через эти ворота. Поэтому их и уменьшили до размера небольшой двери.

krepost-edikule-stambul

Отредактировано Эля (Суббота, 4 июня, 2016г. 22:45:23)

Поделиться814Воскресенье, 5 июня, 2016г. 12:23:08

Как снимают фильм...

Поделиться815Воскресенье, 5 июня, 2016г. 12:51:47

Как престарелый Шах, Султан, Император каждую ночь, занимался сексом с несколькими наложницами, и оставался форме? Оказывается у наложниц секреты. Недаром они сдавали экзамен по 77 дисциплинам!!!

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 12:52:30)

Поделиться817Воскресенье, 5 июня, 2016г. 13:20:57

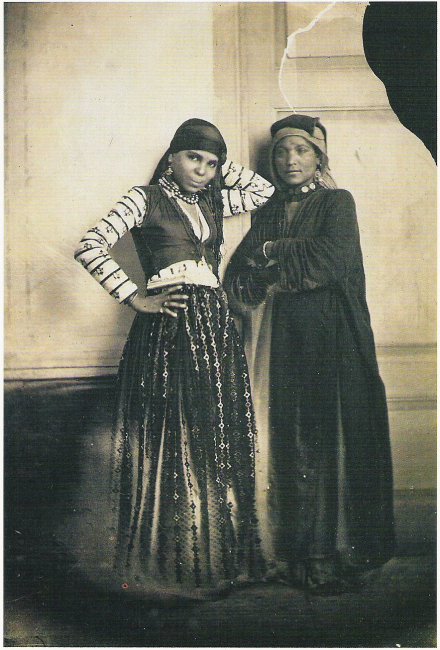

ГАРЕМ СУЛТАНА

Слово «гарем» произошло от арабского «харам» (harim) – «то, что запрещено».

Обитательницы гаремов ценили положение, в котором находились. Они ели деликатесные блюда и пили изысканные напитки, когда хотели. У них не существовало никакого твердого распорядка дня. Они спали сколько угодно, играли, занимались интригами, направленными против той, которая на данный момент являлась фавориткой хозяина, или, наоборот, интриговали в ее пользу в бесконечной борьбе за более высокое место в сложной иерархии этого специфического института.

Если султану были нужны наложницы для какой-либо цели (например, он хотел послушать игру на турецкой флейте и пение или посмотреть танцы), он уведомлял об этом дежурную наставницу. Она выстраивала обитательниц гарема в шеренгу, а монарх осматривал их. Если на какую-то из них он посмотрел особенно пристально, это означало, что позднее она должна была провести с ним ночь. Иногда в таких случаях султан еще больше конкретизировал свой выбор, бросая носовой платок в сторону приглянувшейся ему одалиски.

Ту, которой улыбнулось счастье, – а ведь внимание султана могло означать множество привилегий впоследствии, – готовили к свиданию с монархом со всем тщанием. Процедуры длились, как правило, часами и всеми своими хлопотами, беготней и суматохой напоминали предсвадебные приготовления европейских невест .

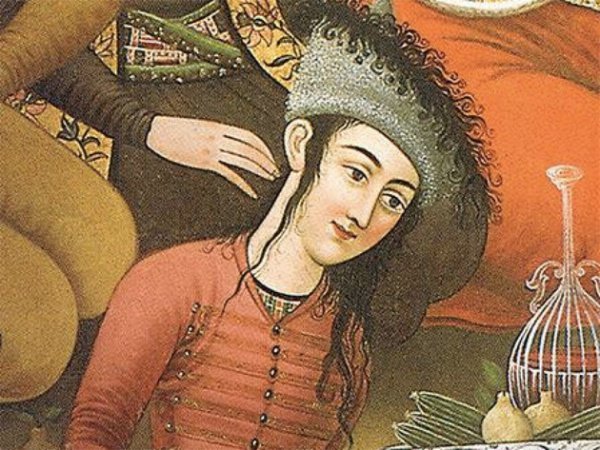

Те, кто не впал в депрессию, тоскуя о родном доме, мечтали стать гёзде (gözde — любимая, пользующаяся благосклонностью), то есть теми, с кем султан провел хотя бы несколько ночей. Но даже если это была всего одна ночь, статус одалиски резко повышался, ей полагалось повышенное содержание, более комфортабельные покои и несколько черных рабынь. Численность гёзде обычно не превышала сотни. Такое счастье могло выпасть одалиске в любой момент: султан мог положить на нее глаз в самом начале, когда ему представляли сдавших экзамен джарийе, или во время прогулки, или на торжестве, где прислуживала будущая счастливица. Тогда султан посылал своей избраннице подарок и букет цветов — это означало, что он ожидает её сегодня ночью. Понравившись султану, гёзде получала шанс стать икбал (ikbal — счастливая), то есть фавориткой. Их было относительно немного: у Махмуда I (Birinci Mahmut, 1696–1754) их было пятнадцать, а Селима II (İkinci Selim, 1524–1574) — девять.

Лень и сладострастие. Обнаженные одалиски у бассейна, развлекающие танцем живота своего повелителя… Такое впечатление сложилось у европейцев на протяжении веков о гареме.

Глава султанского гарема — мать падишаха, "Валиде султан", отбирала для сына женщин. Будущее зависело от красоты и таланта. Самые умные становились женами султана, его вассалов. Остальные жили в гареме до глубокой старости, иногда — достигая важных должностей.

Мусульманское жилище традиционно делится на мужскую и женскую половины, — пишет турецкий историк. Гаренлик, — женская половина богатого мусульманского дома, где женщины проводят всю свою жизнь: играют, поют, танцуют, встречаются с подругами. Здесь есть больница, и тюрьма, и дверь для выноса покойников. Тесно и холодно. Зимы в Стамбуле промозглые. Ветер с Босфора продувает насквозь. Комнаты гаремных слуг почти не прогреваются. На зиму женщинам выдают по три комплекта теплого белья. Однако многие страдают от чахотки, то есть туберкулеза — самой страшной болезней тех лет. В свободное время воспитанницы гарема получают образование. По нескольку часов в день читают Коран, их обучают музыке, османской культуре, математике. Теоретический курс любовных наук преподают опытные старухи, искушенные во всех тонкостях секса".

Последний гарем был закрыт в 1909 году, после отречения от престола Абдул-Хамида Второго. Султана изгнали из дворца Топкапы, который превратили в музей. В современной Турции гаремов нет. Однако, добавляют, улыбаясь, турки, только по официальным данным. В сельской местности на юго-востоке страны до сих про существует многоженство. Хозяева современных гаремов — богатые люди: владельцы ковровых мастерских, удачливые фермеры, хозяева фабрик, которые могут достойно содержать несколько жен: всех прокормить, одеть, обуть и дать крышу над головой. Девушек до сих пор выдают замуж насильно. Забросив куклы, наспех повязав национальный турецкий платок — символ замужней женщины, двенадцатилетние девочки отправляются в дом к престарелому мужу.

Современный закон разрешает турецкому мужчине иметь только одну жену. Однако, ислам допускает многоженство. Чтобы соблюсти видимость законности, хитрые мужчины с первой женой идут вступать в брак в муниципальную контору "Беледие" — подобие нашего российского ЗАГСа, а со второй совершают "Никах" — обряд исламского бракосочетания. Жители больших городов иногда заводят несколько жен. При этом, чтобы взять вторую жену, нужно представить нотариально заверенное согласие от первой, чтобы взять третью — согласия двух предыдущих.

ramta-ezoterika

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 13:48:27)

Поделиться818Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:07:46

Фото из музея Топкапы. Сокровища Османов

..сокровищница султана, знаменитый на весь мир «Алмаз ложечника», кинжал Топкапы, индийский трон, инкрустированный изумрудами, рубинами и бриллиантами и многие другие несметные богатства османских властителей.

Ювелирное искусство в Османской империи

С XV века золото и серебро стали активно использоваться при дворе османских султанов.

Например, султан Селим I (1512-1520) и его сын Сулейман Кануни (1520-1566) изучали ювелирное искусство в Трабзоне и, уже будучи султанами, на досуге занимались изготовлением ювелирных изделий, для чего во дворце имелась ювелирная мастерская.

Как и все ремесленники, ювелиры принадлежали к торговым гильдиям и их называли Эхль-и-Хиреф. Ювелиров называли «зергеран», чеканщиков по золоту – «зернисани», обработчиков драгоценных камней – «хаккакан».

Самым известным придворным ювелиром XVI века был Мехмет Уста, о котором, к сожалению, сохранилось мало сведений.

Кроме Стамбула ювелирными центрами были Дамаск, Алеппо и Диярбакыр.

Среди ювелиров было много представителей этнических меньшинств – армян, греков, персов, арабов, славян и евреев.

От византийцев османы переняли любовь к тисненому серебру.

Среди простых людей были распространенными украшения из меди и бронзы. Украшения из томпака (сплав меди и бронзы, покрытый смесью золота и ртути) также имели широкое распространение среди населения и даже среди придворных. Позже эти изделия перестали изготовлять из-за вреда, наносимого здоровью ремесленников.

Сегодня в музее Топкапы можно увидеть немало ювелирных шедевров того времени, которые были попросту недоступны обычным людям и доступ к которым для них был закрыт.

Они были в свое время найдены в хранилище реликвий, принадлежавших пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам. К ним, прежде всего, принадлежат ларцы, в которых хранились одежда и другие реликвии пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также замки и ключи от Каабы.

Кроме них в музее Топкапы можно увидеть украшенное золотом и драгоценными камнями оружие, и оборонительное снаряжение – панцири и шлемы, которые использовались в основном для парадных церемоний или в качестве подарков.

Характерное для сельджуков использование бронзы начало сокращаться к XVII веку, хотя из нее делалось немало домашней утвари, в первую очередь, ламп для освещения и подсвечников.

Особую группу изделий составляли банные принадлежности – кувшины и другие сосуды для мытья, черпаки для воды.

Столовая утварь также часто изготовлялась из золота, серебра, томпака и бронзы и украшалась различными орнаментами.

Отдельно следует упомянуть и конскую сбрую, также богато украшавшуюся золотыми и серебряными инкрустациями и даже драгоценными камнями.

Основными орнаментами для украшения бытовых предметов были растительные и так называемые арабески - орнаменты сродни растительным, но отличавшиеся от них более причудливыми формами.

У османов имелся собственный декоративный стиль в ювелирном искусстве, который сильно отличался от арабского и персидского и даже от сельджукского. Они чаще всего использовали изображения гвоздики, розы, тюльпана и гиацинта. Кроме этого мастера всегда оставляли на своих изделиях именное клеймо.

В начале XVIII века в ювелирных украшениях стали заметны европейские веянья: стали модны узоры в стиле рококо и барокко.

В то время большое распространение получили мундштуки и охлаждающие сосуды для наргиле из серебра, украшенные орнаментом в подобных стилях. Их особенно часто использовали для подарков послы, прибывавшие ко дворам европейских королей и императоров. Их и сейчас можно встретить в экспозициях различных европейских музеев. Другим распространенным подарком было оружие, украшенное драгоценными металлами и камнями. Большое количество изделий османских оружейников и ювелиров есть в Оружейной палате московского Кремля.

Стоит отметить, что османское влияние чувствовалось и в дизайне предметов христианского культа: хотя их изготовляли в византийском стиле, с соблюдением канонических правил, но украшали растительным орнаментом и арабесками в чисто османском стиле.

islam-today

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:34:34)

Поделиться819Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:08:53

В 16-м веке при султане Явузе Селиме Аравийский полуостров и весь Ближний Восток вошли в состав Османской Империи. Так для Аравии начался новый период развития.

Область, где располагались Мекка и Медина, стала называться вилайетом (провинцией) Хиджаз.

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:13:15)

Поделиться820Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:43:55

Саийда аль-Хурра-мусульманка, полководец и «пиратская королева» из Тетуана

Мусульманские женщины особенно на Западе ассоциируются с затворничеством, паранжой и всяческими ограничениями, вроде запрета образования для девочек.

Мало кому может прийти в голову, что мусульманский Восток знает немало примеров, когда женщины брали на себя руководство и возглавляли армии и целые государства.

Одной из таких отважных женщины была Сайида аль-Хурра, «хакима Тетуан», правительница северомарокканского города Тетуан.

Она родилась около 1485 года в знатной мусульманской семье в мусульманской Гранаде (Испания), которая доживала последние годы своего существования в качестве земли ислама.

В 1492 году, году открытия Америки Колумбом она пала под натиском испанцев, возглавляемых королевской четой Фердинандом и Изабеллой.

Испанские монархи обещали мусульманам неприкосновенность, но вскоре нарушили свое слово. 100 тысяч мусульман было убито, а около 20 тысяч бежало от преследований, организованных католической инквизицией.

Среди этих беженцев была и семья Сайиды, которая навсегда запомнила то, что сделали испанцы с ее родиной.

В 23 года она была выдана замуж за правителя марокканского города Тетуан Абу аль-Хасана аль-Мандри.

По сообщениям современников это был очень гармоничный союз. Сайида была его помощником в дипломатических делах; они правили совместно, и их обоих объединила ненависть к испанцам и португальцам, которые разрушили в 1490 году родной город Абу аль-Хасана.

Во времена их правления была построена новая крепостная стена и Большая мечеть. Стоит отметить, что Старый город Тетуана, отстроенный стараниями правящей четы ныне входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конец этой семейной идиллии пришел в 1515 году, когда муж Сайиды умер.

Его смерть сыграла важную роль в ее дальнейшей судьбе.

Она объявила себя полновластным правителем Тетуана и приобрела титул «аль-Хурра» - «Свободная».

К тому времени на берегах Марокко осело немало изгнанников из «страны аль-Андалус», которые тосковали по утраченной родине и во всех своих бедах обвиняли испанцев. Пустынные просторы Северной Африки не могли прокормить многочисленных беженцев, и им ничего не оставалось кроме как начать свою войну если не за возвращение в «утерянный рай», то хотя бы за компенсацию за утраченные дома и имущество.

На стороне беженцев было доскональное знание бывшего родного побережья и полная решимость если не завоевать обратно Испанию, то хотя бы поживиться добычей с новых хозяев.

Естественно, что эта война проходила под лозунгом джихада, а европейцы говорили о «берберских пиратах» в одночасье наводнивших Средиземноморье.

В 1520 году Сайида установила контакты со знаменитым Хайретдином Барбароссой – бейлербеем Алжира и опытным флотоводцем.

Под его руководством Сайида собрала целый флот и начала действия на оживленных средиземноморских торговых маршрутах.

И хотя она не могла вновь завоевать Гранаду, но ей удалось усилить Тетуан в том числе и с помощью добычи с испанских и португальских кораблей.

По свидетельствам современников Саийда стала непререкаемым авторитетов среди корсаров Западного Средиземноморья. В ней даже видели своеобразную соперницу католической королеве Изабелле, которая наряду со своим мужем принесла много горя испанским мусульманам.

Она нанесла испанцам несколько эффективных ударов, вынудив их раз за разом отступать.

С помощью денег, вырученных от продажи военной добычи Тетуан был полностью реконструирован, всем семьям испанских мусульман-эмигрантов были выплачены компенсации за утерянное имущество.

Популярность Сайиды как правительницы в глазах населения сильно выросла.

Испанские источники того времени сообщают о рейдах ее флота на Гибралтар и захватах пленных.

Считается, что сама Сайида не принимала участия в этих рейдах, так как ей хватало хлопот по управлению городом, но и испанцы, и португальцы прекрасно знали, по чьему приказу берберские корсары атакуют их прибрежные города и корабли в море. В своих документах они неоднократно упоминают, что по вопросам выкупа пленных они вели переговоры именно с и их предводительницей – «пиратской королевой» из Тетуана.

В 1541 году султан Марокко Ахмед аль-Ваттаси посватался к ней. В марокканских исторических источниках упоминается, что султан пошел на беспрецедентный шаг: он покинул свою столицу – Фес и направился в Тетуан, чтобы сыграть там свадьбу. Это единственный случай в истории страны, когда глава государства покинул столицу ради женитьбы.

Но даже после того как она стала супругой султана Сайида продолжала управлять Тетуаном и командовать своими корсарами.

Однако исторические источники умалчивают, что с ней произошло после 1542 года, когда на посту правительницы города ее сменил сын султана.

К сожалению, ее дальнейшая судьба неизвестна. Лишь отдельные сведения о том, что она была лишена своей собственности и власти, дошли до нашего времени. По какой причине это произошло, остается только догадываться. Впрочем, в жизни правителей не последнюю роль играют дворцовые интриги и заговоры. Может быть она пала жертвой борьбы за власть.

Однако романтическая история мусульманской аристократки-эмигрантки из страны аль-Андалус, ее отвага и решительность, ее мудрость и чувство собственного достоинства свидетельствуют о том, что мусульманские женщины могли успешно решать задачи государственного управления и не только в XVI веке.

/islam-today.

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 14:45:46)

Поделиться821Воскресенье, 5 июня, 2016г. 15:45:33

Искусство Османской империи . Декоративное искусство

♦ Ковры

Ковер на Востоке — это не только произведение искусства, характерное для того или иного племени или этнической группы, но и предмет повседневной жизни. Мягкий и красочный, он встречается повсеместно; в мечетях он — неотъемлемая часть совместных ритуальных молитв; в частном жилище на коврах, расстеленных на разного типа матрацах и подушках, спят, едят, принимают гостей, собираются на интимные встречи и по случаю торжеств.

Оригинальность настоящего ковра в том, что его не ткут на станке, а вяжут в ручную: к натянутым нитям основы руками привязывают короткие куски шерстяной или шелковой нити, и главное заключается в том, каким типом узла воспользоваться. Турецкий узел, называемый герде, отличается от персидского (сеиех) тем, то в нем короткие шерстяные или шелковые нити переплетаются с двумя соседними нитями основы, тогда как в персидском узле эти нити переплетаются лишь с одной из двух.

Сложно точно указать место, откуда пошли ковры.

Как правило, различают два типа анатолийских ковров:

ковры с геометрическими рисунками и эмблемами, идущие бесспорно от традиций тюркских кочевников; среди них есть ковры, которые различают по присвоенным им именам знаменитых европейских художников (Лотто, Гольбейн, Мемлинг, Кривелли), поскольку эти ковры фигурируют на их полотнах;

ковры, рисунок на которых заимствован из других источников, например из архитектурной декорации и, позднее, из книжного оформления; среди них, конечно, Ушак и другие ориентированные на продажу ковры с узорами, звездами, рисунками «чии-тамапи» и фигурами, называемыми «птичьими».

Наконец, рядом с настоящими коврами есть и так называемые килим или сумак (тканые, а не вязаные ковры).

Начиная с XVI в. отмечается бурный рост текстильного производства. Его основные центры — Бурса и Стамбул, где кроме льняных производят и шелковые ткани. Шелк издавна привозится из Персии, но в конце концов в районе Бурсы удалось акклиматизировать шелкового червя. Указами султана строго регламентируется производство сырья и ткани (вес пряжи, ткани и цены на них). Помимо обычных шелковых тканей выпускаются высшие сорта шелка — парча (серасер, серепки зербафт), лампас (кем-ха) и бархат (кадифе), вышитые золотой и серебряной нитью, с растительным декором, иногда на красном фоне, величественный характер которых особенно смотрится в простом крое кафтанов, которые мужчины и женщины носят поверх другой одежды. В повседневной жизни обычно носят шерстяные вещи.

Декоративное украшение тканей

Рисунок на текстильных изделиях мало отличается от того, что можно увидеть на архитектурных сооружениях и керамических изделиях:

цветы занимают основное место: розы, гвоздики, лютики, цветки граната, жимолости и, особенно, тюльпаны. Не редко встречаются разные цветущие деревья с длинными ветвями, чаще кипарисы;

в стиле композиций заметно китайское влияние, а именно такие сюжеты, как чинтамани (три соединенные в форме треугольника жемчужины) и «губы Будды» (две волнообразные линии).

Искусство вышивания имеет очень древние корни и занимает важное место в турецкой жизни. Рукоделие нашло особенно широкое применение в Османской Турции, где художественные качества вышивки была так высоки, что ее смело можно приравнять к изобразительному искусству. Это верно даже применительно к предметам, используемым в повседневной жизни дворца, как, например, мужской и женской одежде, нижнему белью, головным уборам, а также различным аксессуарам: ремням, и носовым платкам и пр.

Наиболее яркие примеры турецкой вышивки, однако, это те, которые использовались для мебели во дворцах - диванов и мягких покрытий, напольных покрытий, известных как nihale, стен, дверей штор и чехлов для престола. Вышивка, однако, далеко не является сугубо дворцовым искусством. Наоборот, вышивка используется на всех уровнях общества – от дворцов до хижин. Будь то султан или крестьянин, в повседневной жизни он использовал цвет и красоту вышивки – хоть в оформлении палаток для военной кампании, хоть в украшении тончайших полотенец.

Турки, несомненно, используовали вышивку издавна. Нам известны примеры, датируемые четырнадцатым и пятнадцатым столетиями. Имеются документы, датируемые началом шестнадцатого века, где упоминается группа мастериц, именуемая Cemaat-i- Zerduzan, работавшая почти исключительно с золотыми нитями (zerzud). Эта группа работала в мастерской в первом дворе дворца Топкапы и является коллективным автором многих выдающихся произведений соего времени. Хотя термин zerzud первоначально применялся только к вышивке золотом, так назвали затем технику вышивки, которую применяли эти мастерицы. Таким образом, zerzud стали называться изделия, в которых вся поверхность ткани (как правило, атласа) покрыто длинными параллельными золотыми нитями. Нити не прокалывают ткань, но остаются полностью на поверхности, будучи перпендикулярно закреплены в местах регулярно расположенных швов. В некоторых случаях, в определенных местах были также добавлены шелковые нити для придания цветовых оттенков и резкости. Уникальные примеры этих великолепных вышивок ныне хранятся в музее дворца Топкапы (это, например, два кафтана, принадлежавших одному из сыновей султана Сулеймана – принцу Мехмету, умершему в 1543 году).

•Керамика

Керамическая облицовка часто украшала дворцы сельджукидов и первые османские сооружения в Бурсе и Эдирне, но настоящий расцвет керамики начался в конце XV в. в мастерских Изника. Помимо облицовки стен (михраб, купола, портики и минареты мечетей, надгробия, дворцы и медресе), керамика ипользуется при производстве разных мануфактурных изделий: блюд, тарелок, мисок, чашек, раковин, кувшинов, сосудов для воды, кубков, подсвечников, письменных приборов и чернильниц.

Цвета керамики

Крупнейшие мастерские Османской империи — в Дамаске, на Родосе, в Стамбуле и Изнике — использовали очень богатую кремнием землю, что способствовало развитию производства глазурованных изделий и позволяло наносить на них приятный орнамент. После обжигания в печи заготовка приобретает вид керамики глубокого белого цвета, приятной на ощупь и очень яркой. Палитра цветов со временем постепенно обогащается:

1480—1520 гг., голубой кобальт на белом фоне, позднее с добавлением штрихов турецкой сини (тюркуаз);

около 1530 г., появление пастельных тонов очень нежного оттенка: зеленой липы, нежно-лилового, марганцевого фиолетового, обведенного черным, нежной зелени баклажана (так называемые дамасские изделия);

к 1555—1557 гг., появление знаменитого «красного из Изника» — томатный красный цвет варьирует оттенками от кораллового до кирпичного. Производство керамики достигает своего апогея (она широко используется при строительстве мечетей Сулеймана Великолепного, Рустема-паши и Соколлу Мехмед-паши в Стамбуле).

Если мастера из Изника прославили керамику в XVI в., то мастерские Кютахьи и Текфур Сарая (основанные в 1718 г.) продолжат их традиции, хотя, пожалуй, и не достигнут того же уровня. Тем не менее этот вид искусства сумеет остаться востребованным. Именно керамика, конечно, наряду с анатолийскими коврами — это то, что открыло иностранцам глаза на изысканность, художественное и техническое мастерство в османской цивилизации.

Что касается декора, то первые «бело-голубые» расцветки были навеяны китайским фарфором, позже возникли другие мотивы: арабески и изображения облаков в форме бантиков, угловатые надписи, тонкая вязь в форме спирали. В многоцветном рисунке господствует растительный декор, со знаменитым мотивом «четыре цветка» (тюльпан, гвоздика, гиацинт, шиповник; иногда роза), а также листьев саз, или зубчатой и курчавой пальмы. Во второй половине XVI в. начинают появляться изображения персонажей, животных (лошади, птицы .), а также морских кораблей, которые все чаще встречаются на более поздних изделиях.

♦ Металлургия и обработка дерева

Работа с металлом делится на два вида: утилитарный и декоративный.

Первый вызван необходимостью большого количества оружия и доспехов для османской армии (ятаганы, кривые сабли, кинжалы, щиты, шлемы, пистолеты, ружья, конская сбруя, уздечки), которые тщательно выделываются и украшаются; нужны также решетки для дверных и оконных проемов и ключи. Для нужд повседневной жизни развито производство металлических сосудов и подносов самой разнообразной формы, а начиная с середины XVII в. предметы домашнего обихода делают еще и из луженой меди (лампы, зеркала, чернильницы, ящики для Корана, кадила и т.д.); на многих предметах отчеканены имена производителей и собственников, а также дата изготовления.

Большим спросом при османском дворе пользуются предметы интерьера и просто изящные вещицы. Выполненные из золота и серебра, они часто инкрустируются драгоценными камнями.

На фотографии деревянная колыбель 18 века украшенная золотыми пластинами, а также бриллиантами, изумрудами и рубинами (всего порядка 2000 драгоценных камней.

При обработке дерева предпочтение отдается инкрустации деревянной мозаикой, нежели резьбе. Тем не менее есть мастера резьбы по слоновой кости, их изделия отличаются тонкой изящной работой — статуэтки, зеркала, перьевые ручки, перочинные ножи, подставки для заточки перьев (макта), ложки .

♦ Стекло

Несмотря на то что Османская империя включает в себя территории, известные в истории своими традициями в стекольном деле — особенно Сирия и Египет, — османы мало что сделали в этой области. В XVI в. стекло в основном импортируется из Венеции, в первую очередь это цветное стекло, которое используется для витражей крупных мечетей. Известно, что в 1569 г. венецианский посол при османском дворе Марк Антонио Барбаро привез из Венеции в Стамбул 900 ламп для мечетей. На протяжении XVII и XVIII вв. привозимое из Европы стекло (особенно богемское) остается в большой моде. Вместе с тем, в самом Стамбуле есть стеклодувная мастерская, открытая, вероятно, в XVI в. (книга записей султанского дворца за 1534 г. свидетельствует о существовании стекольной мастерской во дворце Топкапы.)

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 17:01:20)

Поделиться822Воскресенье, 5 июня, 2016г. 16:44:31

МОНЕТЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

С образованием Османской империи, появилась необходимость создания новой денежной системы, так Осман Гази, который и возглавлял династию Османов, издал первую серебряную монету, которая получила название «акча». В связи с тем фактором, что великая Османская империя была очень могущественной, денежная ценность первой выпущенной монету не падала вплоть до пятнадцатого столетия. На монете помещалось имя правящего императора, а также небольшая молитва, которая по мыслям Османа Гази должна была надёжно защищать его и территорию империи от возможных врагов. Хочется заметить, что на монетах Османской империи нет каких-либо длинных молитвенных изречений. Всё было достаточно коротко и сжато, но несло достаточно большой смысл.

Немного времени спустя, когда первородца империи Османов сменил его наследник, Орхан Гази, на монетах стало помещаться название того монетного двора, который и выпустил какую-то конкретную монету. В этот же период Османская империя вступила на территорию европейских государств, начала чеканиться медная монета с названием «мангыр». Они были не слишком ценными, и выполняли только разменную функцию, то есть являлись мелочью акчи. Монеты этого типа являются довольно интересными в своём исполнении. В-первую очередь это связано с тем, что изображения на них очень богаты различными узорами, орнаментами и всевозможными переплетениями. Таким образом, монета представляет достаточно большой интерес для нумизматов и коллекционеров всего мира.

После того, как в четырнадцатом столетии Османская империя начала совершать достаточно большие и успешные походы на территорию ряда европейских стран, а также в Анатолию, то завоёванных земель стало довольно много. Различные феодалы один за другим стали в свою очередь присоединяться к великой империи Османов, чтобы таким образом улучшить своё статус и положение. В связи с этим границы Османской империи продолжали расширяться с огромной скоростью и уже к концу четырнадцатого столетия достигли реки Евфрат со стороны востока, и реки Дунай со стороны запада.

С резким увеличением статуса государства появилась необходимость в выпуске дополнительных металлических денежных знаков. Так с пятнадцатого столетия в обращение проходит монета из золота, которая и несколько уменьшило стоимость серебряной монеты – акчи. На новой монете было помещено изречение султана, повествующее о том, что он властитель всех морей и земель. Монета прекрасно выполнена, и на ней также как и на мангыре были изображены разнообразнее узоры, что лишь увеличивает её ценность среди всех коллекционеров.

В империи Османов чеканились денежные единицы:

акче (аспр) - мелкая серебряная монета;

пара - серебряная монета, чеканеная с 1623 года;

мангыр - медная разменная монета. Интересно то, что на ней был разнообразный замысловатый узор, поэтому монета является красивой по своему художественному содержанию;

султани (Алтун) - золотая монета, чеканилась после взятия Константинополя.

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 17:13:48)

Поделиться823Воскресенье, 5 июня, 2016г. 17:33:26

Средневековое государство в Крыму управлялось ханами древнего тюркского рода Гиреев (с 15 века по 1783 год). После продолжительных боев с золотоордынским войском, им удалось отстоять свою независимость, создать полноценное государство, где чеканились монеты Крымских ханов Гиреев.

Военная мощь Гиреев.

Первый правитель Крымского ханства Девлет-Гирей оказался воинственным и кровожадным. Его войска совершали набеги на Русь и другие государства, главной добычей был живой товар - невольники. Их продавали на рынках Кафы (Феодосии).

Русь для крымских ханов была основной добычей и при Иване Грозном. Можно напомнить набег на Москву в 1571 году. Девлет-Гирей воспользовался тем, что основные силы русских вели войну на западных границах. Он обхитрил небольшие дружины Шереметьева и царя Ивана Грозного. Москву штурмовать не стал, ограбил окрестности и сжёг столицу. Главным преимуществом крымского войска было то, что все воины были конными, быстро передвигались и маневрировали. Второй поход на Москву окончился полным разгромом крымского войска, вернувшийся в Крым хан умер в позоре и бесславие.

Монеты Трапезунда.

Монеты ханства.

Серебряные монеты, отчеканенные в Крыму, были низкого качества, небольших размеров.

На фото под № 1 мы видим серебряную монету хана Хаджи I, 1420-1466 годов.

Под № 2 изображена монета Крыма хан Нур-Девлет, 1466-1468 годов.

Под № 3 мы имеем монету хана Менгли I, 1466-1474 годов.

№ 4 монета известного хана Девлет I Гирея, 1550-1577 годов.

Под № 5 монета хана Селима I, 1684-1691 годов.

Под 6 номером монета хана Саадата III, 1717-1724 годов.

Седьмой номер монета хана Халима, 1756-1758 годов.

В заключение под № 8 мы видим медную монету последнего крымского хана Шахин-Гирея, 1777-1787 годов. Монета уже имеет чёткую круглую форму и схожа по стилю с османскими.

Поделиться824Воскресенье, 5 июня, 2016г. 20:30:21

Берен Саат исполнительница роли Кесем Султан в сериале «Королева Кесем» и ее супруг Кенан Догулу прошлым вечером веселились в элитном клубе. Берен и Кенан хорошо провели время, но когда на выходе у них попытались взять интервью журналисты, она оказались не готовы к такому исходу вечера. «Кто сообщил, что мы тут», — закричал муж Берен. Второпях супруги попытались отъехать от ресторана и задели ограждения, вследствие чего оцарапали дверь собственного авто. От всего произошедшего Берен и Саат с испорченным настроением уехали с вечеринки.

Поделиться826Воскресенье, 5 июня, 2016г. 21:43:52

Шехзаде Мустафа ( Боран Кузум) и малыш ( Шехзаде Мурад) Чаган Эфэ Ак

Боран Кузум (Султан Мустафа), Чаган Эфе Ак (Шехзаде Мурад), Берк Памир (Шехзаде Баязид) и Рюзгар Эфе Демирджи (Шехзаде Ибрагим)

Поделиться828Воскресенье, 5 июня, 2016г. 21:53:14

за кадром

public.vel_vek_kosem

Отредактировано Эля (Понедельник, 6 июня, 2016г. 20:23:04)

Поделиться829Воскресенье, 5 июня, 2016г. 21:57:15

из старого.(поет Хюлья Авшар.)

Прощайте,Хюлья,благодарим вас за вашу роль!

club103767288

Все и так согласны с тем, что Хюлья Авшар – красивая женщина. Подтверждение красоты Авшар пришло и из мира науки.

Два профессора из Университета Чукурова – декан факультета стоматологии Ильтер Узель и доктор Айхан Энаджар в своей книге под названием «Ortodontide Sefalometri» упомянули о красоте Хюльи Авшар. Профессоры выделили Авшар среди самых красивых женщин Турции и решили, что её лицо абсолютно точно соответствует золотым пропорциям, которые были высчитаны ещё в Древнем Египте.

«Красота лица нашей артистки с научной точки зрения оказалась безупречной. Губы, нос, щёки, лоб, подбородок и глаза Авшар находятся в идеальных пропорциях друг к другу. Я могу сказать, что она обладает безупречной красотой, как Афродита» - сказал профессор Узель.

Отредактировано Эля (Воскресенье, 5 июня, 2016г. 22:25:53)

Поделиться830Воскресенье, 5 июня, 2016г. 22:33:28

(последний,видимо,кадр со съемок.)

Поделиться831Понедельник, 6 июня, 2016г. 10:37:58

фан-заставка к фильму.

Подитожим окончание 1 сезона,который заканчивается на

правлении Османа,а затем и Мустафы.

Что получилось-(из источников)

Сын султана Ахмеда I, вступил на престол в возрасте 14 лет в результате свержения его дяди, султана Мустафы I. Получил хорошее для своего времени образование. Осман был весьма энергичным правителем и самостоятельно принимал решения.

В 1618 г. после ряда поражений турецких войск, был подписан мир с Ираном, в основном повторявший условия договора 1612 г.

В 1620 г. Осман начал войну с Польшей, польские войска в Молдавии потерпели поражение в Цецорской битве. На следующий год Осман лично возглавил многочисленную армию для вторжения в Польшу, но потерпел поражение в Хотинском сражении, после чего был подписан Хотинский мирный договор с Польшей. Поражение сильно подорвало престиж Османа II.

Вернувшись в Константинополь в сентябре-октябре 1621, Осман замыслил ряд реформ. Он собирался создать новую армию из тюркского населения Анатолии и Северной Сирии, чтобы заменить ей склонных к мятежам янычар, а также перенести столицу в Азию. В мае 1622 он собирался отбыть из Константинополя в Анатолию под предлогом совершения паломничества в Мекку. Но 19 мая начался янычарский мятеж, в ходе которого Осман был схвачен и заключен в Едикуле, а на следующий день убит.

Казнь непослушного султана Турции.

Осман должен был обзавестись престолонаследником, и 20 октября 1621 г. его наложница Мейлишах наконец-то разродилась сыном, которого назвали Эмиром. Осман и его мать Махфируз вздохнули с облегчением, однако их радость оказалась недолгой, потому что младенец умер в январе следующего года. Затем другие наложницы родили Осману второго сына Мустафу и дочь Зей-неб, но оба ребенка также умерли во младенчестве. Время шло, а наследник никак не рождался, и Осман II начал опасаться, что его могут низложить и возвести на трон его брата Мехмеда. Султан решил покончить с ним до начала польского похода. 12 января 1621 г. Мехмед был казнен. Это братоубийство было санкционировано фетвой, которую выпустил главный судья Румелии. В ней говорилось, что казнь Мехмеда абсолютно необходима в целях предотвращения войны за престолонаследие.

В следующем году Осман II предпринял в высшей степени необычный шаг, женившись на красивой турчанке из знатного рода. Тем самым он порвал с традицией, согласно которой турецкие султаны строили свои семейные полигамные отношения лишь с наложницами из числа невольниц нетурецкого происхождения. Его невестой была Укайле, дочь муфтия Эсата эфенди и правнучка Сулеймана Великолепного. Эта свадьба, которую отпраздновали 7 февраля 1622 г., вызвала нежелательный резонанс как среди мусульманского населения, так и в армии. Об этом упоминается в письме Томаса Роу, английского посла в Высокой Порте:

«Двенадцать дней спустя противно Дивану и воле всех его министров Великий Султан женился на внучке принцессы... единственно ради ее красоты, безо всякой пышности, что здесь истолковано в дурном свете; его предшественники последних лет обычно не обзаводились женами,особливо турецкой породы, из уважения к родне. Это и другие непостоянства в сочетании с крайним корыстолюбием сделало его ненавистным для солдат, а его привычка ежедневно пешком шататься по улицам, иногда переодетым, с одним или двумя пажами и совать свой нос в дома и кабачки, подобно матросне, еще больше увеличила презрение к нему в городе».

Непопулярность Османа привела в конце концов к восстанию, которое вспыхнуло 18 мая 1622 г. в Стамбуле. К солдатам присоединилась большая часть населения столицы. Шейх-уль-ислам, по сути дела, признал требования восставших законными, выпустив фетву, в которой великий визирь Дилавер-паша и его приспешники подвергались резкому осуждению за то, что они развратили султана. Толпы мятежников некоторое время бесчинствовали на улицах, грабя и разрушая жилища и лавки, а затем ворвались в Первый двор дворца Топкапы. Попавшийся им великий визирь Дилавер-паша был разорван на куски. Советники Османа убедили его, что для своего спасения он должен лично появиться перед мятежниками и обратиться к ним с призывом разойтись, пообещав удовлетворить их требования. Вдохновителем всех этих событий был Кара Да-вуд-паша, шурин низложенного султана Мустафы, действовавший из-за кулис. В сопровождении своих советников Осман II отправился верхом на коне в мечеть янычар, находившуюся в их квартале в Баязиде, и стал умолять их о милосердии, однако мятежники остались глухи к его уговорам и жестоко расправились со всеми, кто его сопровождал. После этого Осман остался наедине со своей судьбой. В простой повозке бунтовщики доставили его в Едикуле, Семибашенный замок, где он и провел свои последние часы. Давуд-паша опасался, что сторонники свергнутого султана могут попытаться освободить его, и поэтому распорядился казнить его без малейшего промедления.

Эвлия Челеби описывает казнь Османа II следующим образом:

«От мечети его отвезли в повозке в Едикуле, где с ним варварски обращались, и наконец борец Пехлеван предал его мучительной смерти. Кафир-ага отрезал его правое ухо, а янычар — один из его пальцев, на котором был перстень. Кафир-ага принес ухо и палец Давуду-паше, который, обрадовавшись этому долгожданному известию, наградил его деньгами».

На следующий день Османа II похоронили без всякой пышности и церемоний рядом с его отцом у мечети султана Ахмеда. В турецкую историю он вошел под прозвищем «Генч Осман» («Юный Осман»), потому что на момент смерти ему было только семнадцать с половиной лет. Осман II стал первым султаном, убитым своим собственным народом, что некоторые иностранные наблюдатели восприняли как признак начинающегося упадка Оттоманской империи. Узнав о казни Османа II, Томас Роу так отозвался об этом событии в письме в Англию:

«В эту минуту мне сообщили, что новый великий визирь Даут-басса [Давуд-паша] по повелению нового султана задушил Османа, брошенного в тюрьму всего четыре часа назад; первого султана, над которым когда-либо учинили насилие. Я думаю, что это признак их неизбежного упадка».

Во время восстания, результатом которого явилось свержение Османа II, его дядю Мустафу мятежники в целях безопасности вывезли из дворца Топкапы и доставили сначала в Старый дворец, а затем в казармы янычар. Когда жизнь в Стамбуле вернулась в обычную колею, Мустафу привезли назад, в дворец Топкапы, и посадили на трон. 19 мая 1622 г. начался второй срок султанства Мустафы.

На следующий день Давуд-паша преподнес матери Мустафы отрезанное ухо Османа II, как доказательство того, что свергнутый султан мертв и царствованию ее сына ничего не угрожает. В такой обстановке эта женщина во второй раз стала валиде султан и опять приступила к исполнению обязанностей регента при своем сумасшедшем сыне. Вдохновитель и организатор мятежа Давуд-паша был достойно вознагражден должностью великого визиря. Он был женат на дочери валиде, сестре Мустафы, которая родила ему сына по имени Сулейман. Как утверждает Томас Роу, валиде султан и ее зять составили заговор с целью убийства всех оставшихся в живых сыновей Ахмеда I. В случае успеха этого предприятия сын Давуда Сулейман становился единственным представителем династии Османов по мужской линии, не считая самого султана Мустафы, у которого не было детей и который сопротивлялся всем попыткам ввести в его гарем наложниц. Внук валиде получал все шансы унаследовать трон.

Во всяком случае, на это надеялись его бабушка и Давуд-паша.

Начальник белых евнухов, безоговорочно преданный валиде, отправился с небольшим отрядом своих людей в Старый дворец, чтобы убить там юных принцев, однако дворцовые пажи остановили заговорщиков и дали знать янычарам и сипахам, которые несли внешнюю охрану дворца. Непрошенные гости были арестованы. Главного белого евнуха янычары повесили на Ипподроме, устроив из его казни публичное зрелище для многочисленной толпы зевак. Войска потребовали разбирательства и наказания виновных, в результате чего Давуд-паша лишился поста великого визиря. Что же касается второго участника заговора, валиде, то привилегированное положение матери султана Мустафы, которого вследствие его юродивости население считало святым, позволило ей избежать кары. Вскоре после этих событий янычары окончательно разделались с Давудом-пашой, удавив его в той же камере Семибашенного замка, где они по его приказу убили Османа II.

Теперь империя была ввергнута в состояние хаоса. Один за другим вспыхивали мятежи в Анатолии. Ввиду задержек жалованья мог взбунтоваться и стамбульский гарнизон. Имперская казна опустела. На протяжении года мать султана Мустафы, действовавшая в качестве регента, сменила шесть великих визирей. Ни один из них не был в состоянии навести порядок, и в конце концов все влиятельные группировки согласились с тем, что Мустафа должен быть низложен, а на трон следует возвести его племянника Мурада, старшего сына Кёсем. Неопределенность закончилась 10 сентября 1623 г., когда представители всех политических сил встретились с Мустафой и убедили его отречься от трона в пользу своего племянника, который и стал после соответствующей церемонии султаном Мурадом IV.

Мустафа(15-ый султан, Осман 2(16-ый султан,(1618-1623)

1617-1618,1622-1623)

Отредактировано Эля (Понедельник, 6 июня, 2016г. 11:12:21)

Поделиться832Понедельник, 6 июня, 2016г. 16:03:56

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФИНАЛЕ.

Чуть ранее мы сообщали, что на этой неделе завершится первый сезон сериала «Великолепный век. Кёсем». Уже сегодня, телеканал «Star tv», на котором и транслируется любимый нами проект, дал официальное подтверждение данной новости. В телепрограмме канала объявлено, что на этой неделе мы увидим последнюю серию первого сезона сериала о Кёсем Султан, которую исполняет талантливая актриса Берен Саат.

Также, хотелось бы заметить, что новости, гласящие об уходе Берен Саат из проекта не имеют никакого основания. Во втором сезоне мы увидим более властную, сильную и статную Султаншу, образ которой передаст нам Берен.

-/muhtesem_yuzyil_fan,

Поделиться833Понедельник, 6 июня, 2016г. 17:41:34

Хюлья о себе.

Я родилась 10 Октября 1963 года в Эрдемите. Мой отец – Джеляль Авшар, принадлежит к племени Авшар в Ардахане. Моя мать – Эмраль Авшар, с Эгейского моря. Я старший ребёнок в семье чиновников. Через год после меня родилась моя первая сестра Лейла, а через 14 лет – моя вторая сестра Хелин. Наша семья жила на родине моей мамы – в таких местах, как Балыкесир, Хавран и Айвалык. После свадьбы мои родители какое-то время жили в Эрдемите, это было связано с гражданской службой отца. Следовательно, родилась я в Эрдемите. Из-за того, что я была девушкой племени Авшар, внутри моей семьи присутствовало смешение языков. Мои отец и бабушка больше говорили на курдском языке. На их языке меня звали Малакан, что означает «блондинка».

В начальную школу я пошла в Айвалыке. Потом из-за работы моего отца мы переехали в Анкару. Мой отец начал работать в Банке Недвижимости. В Анкаре я окончила начальную школу. Вслед за ней – среднюю школу. Потом я училась в Республиканском Лицее.

В детстве я была хулиганкой, крайне непослушным ребёнком. Я была словно мальчишка. Помню, как дралась с мальчиками нашего района. Время от времени их семьи приходили на меня жаловаться к нам домой. Настолько я была озорной. Учась в начальной школе, я потихоньку образумилась. Из-за того, что мама и папа постоянно работали, я как старшая дочь несла ответственность за нашу семью. Приходя со школы, я убиралась дома, готовила, что умела. Иногда я стирала и развешивала бельё на балконе, а соседи не могли поверить и думали, что это мама. Моя сестра Лейла совсем не интересовалась этими делами. Ей больше нравилось заниматься уроками. В учёбе она была прилежнее меня. Я не отставала в учёбе, но и не была настолько трудолюбивой, как Лейла.

Я помню кое-что из своих школьных лет: из-за того, что я была большой модницей, у меня в сумке постоянно лежали джинсы или футболка. Я вышла замуж за человека, с которым впервые начала флиртовать. Я была слишком им озабочена, и учёба отошла на второй план. Я была на всё готова ради него. Честно говоря, я не слишком помню свою первую подругу. У меня были подруги в школе. Подруги, которых я любила от всей души, с которыми постоянно хотела видеться. Одну из них звали Зехра. Она была очень прилежной.

Через 14 лет после моего рождения мама родила нам ещё одну сестру. Никогда этого не забуду: утром, когда мы уходили в школу, у мамы начались схватки. А когда после обеда пришли домой, родился ребёнок. Нас троих мама родила дома, с помощью акушерки. К сожалению, это не пошло на пользу её здоровью. Я взяла на себя всю заботу о нашей младшей сестре. Со временем я оказалась единственным человеком, который нёс за неё ответственность.

Впервые я вышла замуж в 16 лет. С 6 лет я вместе с сестрой занималась плаваньем, и возможно из-за этого выглядела старше своего возраста. Я была очень эффектной. В Анкаре все знали моё имя, я была красивой юной девушкой. В те годы я познакомилась с Мехметом Теджирли, который был на 9 лет старше меня. Он учился на факультете сельского хозяйства. Сам был из Антакьи. Я не знаю, как это получилось, мы полюбили друг друга и за очень короткое время, с позволения моей семьи, поженились. И мой бывший муж, и его отец, и его мать – это люди, которых я очень любила. Мой бывший муж был моим первым предметом флирта.

При поддержки подруги моей матери Севим Куран в 1983 году я приняла участие в конкурсе Мисс Турция. Честно говоря, я не горела желанием участвовать. Анкету за меня заполнили другие. Поэтому я не отвечала на вопрос, замужем ли я, разведена ли, или свободна. Люди, которые заполняли за меня анкету, не слишком много знали обо мне. У них не было информации, что какое-то время я была замужем. Все мои подруги-участницы знали, что я была замужем, а потом развелась. Я сообщила об этом всем перед тем, как участвовать в конкурсе, но это не стали оглашать, чтобы не раздувать сенсацию. 24 мая 1983 года я была выбрана Мисс Турцией. Когда я стала королевой, никто и рта не раскрыл, не сказал: «Эта девушка была замужем и развелась». Через день после конкурса один журналист, знавший об этом, написал в газете, что я разведена, и у меня забрали корону. Я очень плакала, была очень расстроена. Но сегодня я так не думаю. Возможно, если бы в тот день у меня не отняли корону, сегодня я бы не была Хюльей Авшар.

Перевод: -/hulyavsr

Поделиться834Понедельник, 6 июня, 2016г. 19:00:26

Сегодня день рождение Чагана, который играет Мурада.

Поделиться840Понедельник, 6 июня, 2016г. 22:30:15

Гравюры старого Стамбула

livejournal.